Prev

Next

-

本展の出発点ともなったフランスでの企画展「モデルとなった子どもたち」の「モデル」には絵のモデルという一般的な意味と、「モデル・ケース」の「モデル」のような典型的、模範的という2つの意味を持たせています。本章に登場する子どもたちも、いかにも育ちのいい、愛らしい子どもたちですが、これらの中には画家自身の子どもを描いたものも少なくありません。近代以降、「我が子」を描いた絵が急増するのは、自分の子がモデルとして最も身近、手近な存在ということもありますが、子どもの成長過程を目に見える形で記録したいという親の思いもあるでしょう。よほどの子沢山ならともかく、画面に登場する子どもの数は通常は多くても数人程度です。その意味で、ジョフロワ(no.7)などの作品は一般市民の子どもたちのいわば集団肖像画であり、また学校や寄宿舎といった、子どもの教育にかかわる「現場」を描いているという意味で、通常の子どもの絵にはない、歴史的かつヴィジュアルなドキュメント(記録)としての価値もあるといえるでしょう。

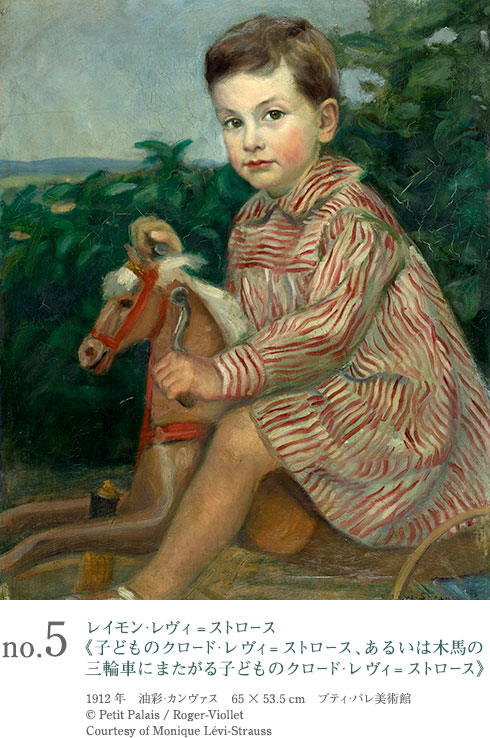

no.5 レイモン・レヴィ=ストロース《子どものクロード・レヴィ=ストロース、あるいは木馬の三輪車にまたがる子どものクロード・レヴィ=ストロース》no.6 アンリ・ルソー《人形を抱く子ども》no.7 アンリ・ジュール・ジャン・ジョフロワ《教室にて、子どもたちの学習》

-

1881年、ピカソと同じ年にパリの裕福なユダヤ系の家庭に生まれたレヴィ=ストロースは、初めパリの証券取引所に勤務した。しかし、この頃パリに進出したドイツ人の画商のカーンワイラーと知り合い、彼の励ましもあって画家への道を選んだ。1907年、エンマ・レヴィと結婚し、この翌年、クロードが生まれたが、子どもは彼1人だった。レヴィ=ストロースは主に肖像画を描いたが、シャガールと同様、夫妻ともユダヤ系でナチスに追われる身だったため、第二次大戦中から戦後にかけて精神的にも体力的にも消耗し、晩年はまともな制作活動はできなかった。

この絵はクロードが4歳の時のもので、一人っ子とあれば、親の愛もまたひとしおであったとことは、愛らしくも初々しいこの肖像からもうかがえよう。この絵にあるような木馬は古い絵にもしばしば登場するが、クロードはここで一瞬動きを止めて、画家=父親に視線を向けている。クロードは後に20世紀最大の人類学者、あるいは思想家のひとりとして、日本でも広くその名を知られるようになるが、現代の「知の巨人」としての彼の聡明かつ卓越した頭脳は、「栴檀(せんだん)は双葉より芳し」のたとえ通り、すでにこの肖像にも予見されよう。

-

「稚気愛すべし」というが、稚気のかたまりのようなルソーの絵を、彼の生前に理解していたのはまだ若いピカソやカンディンスキーなど、時代に先んじた一部の画家や批評家にすぎなかった。ルソーを素朴派と呼ぶ時の「素朴」とは純真無垢とも言いかえられるが、そのルソーが純真無垢な子どもを単独で描いたのは数点どまりであるのは、意外といえば意外である。そのうち、この絵と、操り人形を片手に持ち、正面を向いて立つ子ども(スイス、ヴィンタートゥール美術館)を描いた2点はいずれ劣らぬ傑作と言える。オランジュリー美術館のこの絵のモデルははっきりしないが、最初の結婚で7人の子をさずかりながら、6人が20歳の誕生日を迎える前に早世したルソーのこと、彼らへのレクイエム(鎮魂歌)という意味合いもあったかもしれない。

正面を向いた子どもは愛らしさ、あどけなさ、天真爛漫というより、何か思いつめたような、どこかひたむきな表情を見せている。首がなく、頭が直接胴体にめり込んだような描き方、椅子も台もなく、座っているようには見えないが、直立しているにしては筋の通らない両脚の位置、前景の草地の中に埋もれたような膝から下の部分、5等身くらいにしか見えないプロポーションなども「素朴派」ルソーの面目躍如である。

-

子どもの教育、手習いを主題とする絵は教育先進国だった17世紀のオランダあたりから目立ち始め、その影響もあってフランスではシャルダンやフラゴナールなど、18世紀の画家たちも描いている。その多くは極めて私的な寺子屋風の、あるいは家庭教師などによる教育で、公的な教育機関とは言いがたいものだった。19世紀に入り、教育の機会均等が政治的、社会的にも大きな課題となったが、フランスでこの方面の改革者として知られているのが政治家のジュール・フェリー(1832-1893)である。第三共和制時代の進歩的な政治家として活躍したフェリーは法案を制定し、初等教育の義務化、無料化に貢献した。

この絵はエッフェル塔に象徴される1889年のパリ万博に出品されたが、民衆寄りの教育改革は第三共和制の大きな貢献のひとつであり、この絵はこうした教育理念、あるいはその現実を生き生きと描いている。若い頃、小学校に住み込んだことのあるジョフロワらしく、教室での生徒たちの「十人十色」の表情やポーズが極めてリアルに、説得力豊かに描かれている。女教師の目の届かないところで多少ぼんやりしている生徒もいるが、右前方で立っている子どもは「徘徊」しているのではなく、教師の代理として、教科書を文字通り立ち読みしているようにも見える。