GALLERY 作品紹介

◆ プロローグ ◆

マスク―肖像の起源 第1章

本展の扉を開くこのセクションでは、肖像の起源に位置づけられる、古代エジプトの2つの異なるタイプのマスクを紹介します。

古代エジプトでは、来世での生を死者に確約するために、亡骸をミイラにしました。古王国・中王国時代(前2700頃-前1710頃)はミイラの頭を直接マスクで覆いましたが、新王国時代(前1570頃-前1070頃)にはミイラをかたどった人型棺が普及し、その蓋の頭部がマスクで飾られるようになります。この時代のマスクの顔は、故人の容貌に似せたものではなく、理想化・様式化された顔でした。

しかし時代が下って1-3世紀頃になると、ミイラの顔は板に描かれた肖像画で覆われるようになります。「ファイユームの肖像画」と通称されるこのタイプのミイラ肖像画では、写実性・肖似性が重視され、故人の顔立ちが生き生きと描写されました。

来世で生き永らえるという同じ願いに根ざし、同じエジプトで制作されながら、対極的な表現をなす2つのマスクは、あらゆる肖像作品に通底する「理想化・様式化」と「写実性・肖似性」という問題を象徴的に示しています。

古代エジプトでは、来世での生を死者に確約するために、亡骸をミイラにしました。古王国・中王国時代(前2700頃-前1710頃)はミイラの頭を直接マスクで覆いましたが、新王国時代(前1570頃-前1070頃)にはミイラをかたどった人型棺が普及し、その蓋の頭部がマスクで飾られるようになります。この時代のマスクの顔は、故人の容貌に似せたものではなく、理想化・様式化された顔でした。

しかし時代が下って1-3世紀頃になると、ミイラの顔は板に描かれた肖像画で覆われるようになります。「ファイユームの肖像画」と通称されるこのタイプのミイラ肖像画では、写実性・肖似性が重視され、故人の顔立ちが生き生きと描写されました。

来世で生き永らえるという同じ願いに根ざし、同じエジプトで制作されながら、対極的な表現をなす2つのマスクは、あらゆる肖像作品に通底する「理想化・様式化」と「写実性・肖似性」という問題を象徴的に示しています。

プロローグ ◆ マスク―肖像の起源

《棺に由来するマスク》

新王国時代、第18王朝、アメンへテプ3世の治世(前1391-前1353年)

エジプト出土 木、黒色・白色の石、青色のガラス 18×17×11 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux /distributed by AMF-DNPartcom

エジプトのミイラの棺は、初期王朝時代(前3100-前2700頃)は長方形でしたが、新王国時代(前1570頃-前1070頃)にはミイラをかたどった木製の人型棺が広く普及しました。本作は蓋の頭部を飾っていたマスクの顔の部分で、本来は釘で蓋に固定されていました。その顔立ちは、故人の容貌を再現したものではなく、来世で永遠の生を得るにふさわしく理想化された顔の定型表現に従っています。大きな目と弓なりの眉は青いガラスによる太い線で優美に形作られ、目の中は黒と白の石の象嵌で彩られています。こうした技法は、新王国時代・第18王朝、アメンヘテプ3世の治世(前1391-前1353年)に制作されたマスクの特徴です。

プロローグ ◆ マスク―肖像の起源

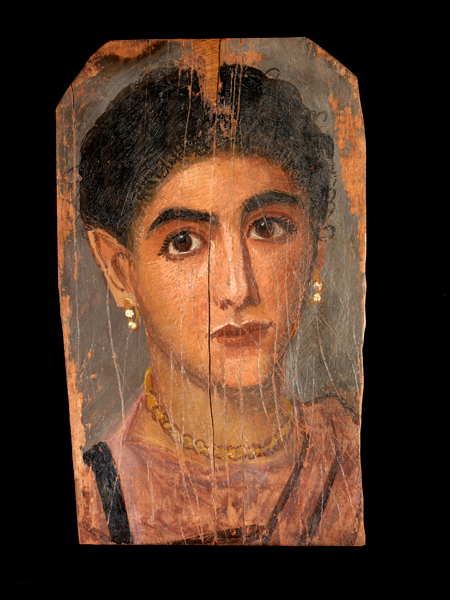

《女性の肖像》

2世紀後半

エジプト、テーベ(?)出土 蝋画/板(シナノキ) 33×20×0.2 cm

Photo © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet /distributed by AMF-DNPartcom

エジプトがローマ帝国の支配下にあった1-3世紀頃には、ミイラの頭部を飾るために板絵の肖像画が盛んに制作されました。これらのミイラ肖像画は、19世紀末にファイユーム地域で数多く出土したことから「ファイユームの肖像画」と呼ばれます。蜜蝋と顔料を混ぜて描く「蝋画」の技法を用いて、顔や髪型から衣服まで実物に即して描写されており、おそらく生前に描かれたものと考えられています。ローマ美術の写実表現の影響を受けたこの時代のエジプトでは、ミイラ肖像画も故人に似ていることが重視されました。本作でも、大きな瞳が印象的な女性の顔立ちは、鼻筋やあごのラインに微妙な陰影がほどこされ、緻密に描出されています。真珠のイヤリング、大粒の金の首飾りなど豪華な装身具の描写から、上流階級の女性と推測されます。