| 第1484回 2019.07.14 |

かがくの里・田舎暮らし の科学 | 場所・建物 水中の動物 地上の動物 |

荒れ果てた土地を切り開き、科学の力で豊かな里山を蘇らせる、長期実験企画「目がテンかがくの里」!ついに今年のビッグプロジェクト二つが本格始動!絶滅危機のウナギを守る養殖プロジェクトでは、新たな調査を行うべく、“あるうなぎ”を放流!さらに、今年4月、突如里に現れたニホンミツバチの養蜂にも初挑戦します!今回も驚きの展開が満載です!

新しいウナギの放流実験!

絶滅危惧種二ホンウナギを増やすため取り組んでいるウナギ養殖プロジェクト。一般的な養殖場で稚魚から育てると、ほとんどがオスになってしまうウナギですが、自然環境に近いかがくの里の池ならばメスができるかもしれない。ということで、去年6月、100匹の稚魚を里の池に放流。その後、池で大きく育ったウナギを捕獲し、オスかメスかを調べました!実験の最終結果は、12匹中7匹がメス。1年をかけた養殖実験で、かがくの里の池では、天然のウナギと同じ、ほぼ1:1の割合でメスが育つことがわかったんです。

そんな中、飛び込んできたのが、ウナギの完全養殖に関するニュース。人工的にウナギをメスにし、卵を産ませ、幼生から成魚まで育てるサイクルを全て人工的にできるようになったというんです。しかし、卵から成魚まで人の手で養殖するには、コストがかかり、ウナギの生存率が低いなど課題もあり、私たちが安定してウナギを食べられるまでには、まだまだ時間がかかります。

一方、かがくの里のウナギ養殖は、目的が少し違っていて、自然環境に近い里の池でウナギを稚魚から育てて、オスメス1対1となったウナギを川に放流。天然ウナギ自体の数を増やすのが狙いなんです。そのためには、さらなる研究データの蓄積が必要。ということで、2019年の今年も、ウナギを稚魚から池で育てることにしました。5月下旬、さっそく里の池に稚魚を放流するのかと思ったら・・・。千葉先生と阿部さんの足元には、稚魚ではなく結構、育ったウナギが。

このウナギの正体は、2018年に放流した里ウナギと同時期に育ったものの中でも成長が遅かった群れ。里に放さず、大学で稚魚から1年育てていたそうです。結構大きく育ったように見えますが、まだほとんどの個体がオスメスに分かれていないのだそう。実は去年の実験で、千葉先生が最も驚いたデータがありました。それは、捕まえた29匹中、性別がまだ分かれていないウナギが17匹もいたことだったんです。性別が分かれていなかったウナギは、全て大きさが20センチ台で、千葉先生が思っていたよりも性の分化が遅かったんです。

これまで養殖では20センチを超えると、ウナギの性別が分かれると言われていましたが、どうやら実際は、それより大きくなってから分かれているようです。そこで千葉先生は、放流を遅めにしても環境の影響を受けて、オスメスに分かれていくはずだと考えました。実はこれ、里のウナギ養殖プロジェクトにとって、プラスになる発見だったんです。ウナギは、大きい個体の方がその後の生残率が高くなります。つまり、オスメスが決まるギリギリまで、安全な実験室で大きく育てたウナギなら、鳥などに食べられるリスクも減り、生存率も上がるはずなのです。去年の回収率は100匹中29匹でおよそ3割。回収率がさらに上がれば、最終的に川に放流できる数も増やすことができるのです!

去年の実験結果を生かした、ウナギをより増やせる可能性がある、新たな実験。それに加えて、2019年生まれのウナギの稚魚も放流します。そこで今年は、池を半分に仕切り、10センチ後半から20センチの2018年ウナギと2019年生まれの稚魚を同時に育てることに。

そして、まずは2018年ウナギを放流!2019年ウナギは、また後日放流予定です。ちなみに、放流後には里山のスーパーマンこと、西野さんが池の上に鳥よけの網を張ってくれました!ウナギがもっと増えるかもしれない新養殖プロジェクト!今年の楽しみが増えました!

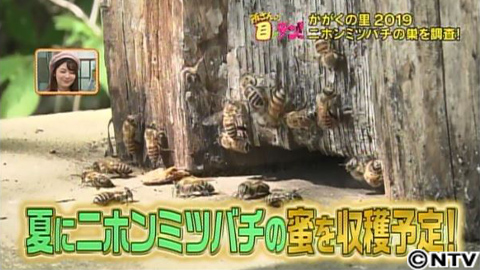

ミツバチの分蜂&強引にお引越し

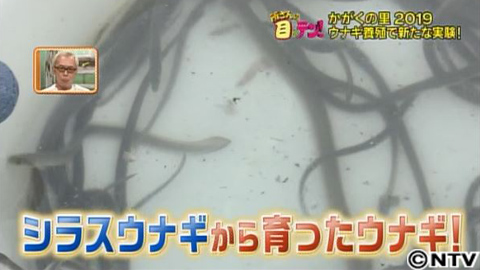

4月上旬、かがくの里で嬉しい発見が!2年前に置いたゴーラという木箱に野生の二ホンミツバチが巣を作ってくれたんです。忙しそうに花粉や蜜を集めるミツバチたち。順調にいけば、私たちがよく食べている、セイヨウミツバチからとったハチミツではなく、二ホンミツバチのとても貴重なハチミツが採れるはず!そんなことを考えていた5月上旬のある日のこと。里に遊びに来ていた西野さんが、空を指さし、ニホンミツバチのとんでもない異変に気づきました。そこには、おそらく1万匹ほどの二ホンミツバチの大群が、物凄い羽音を立てて飛んでいました!

実は養蜂の経験者でもある西野さんが言うには、これは「分蜂」というもの。蜂の数が増え、巣がいっぱいになると、女王蜂は春に新たにもう一匹、女王蜂を産み、元の女王蜂は新たに産まれた女王蜂に、自分が住んでいた巣と働きバチ半分を譲ります。そして、元々いた女王蜂は、働き蜂を半分引き連れ、新天地に巣を作り、群れを拡大するため旅立ちます。これが分蜂と呼ばれるもの。

つまり、飛んでいるミツバチは元々いた女王蜂とそのお供で、残り半分の新女王蜂とお供たちの群れはゴーラに残っています。蜂が分蜂するのは春頃。しかし、そのタイミングは予想不能なので、このような分蜂の瞬間の映像はかなり貴重なのだそう。

その後しばらくすると、蜂の群れは団子のように塊になりました。

これは、群れが行き先を決めている状態だそうで、この中に女王蜂もいて、何匹かの働きバチが新しい巣の場所を探しに行っているんだそう。つまり引っ越し先が決まっていない状態。1時間ぐらいで、引っ越し先に飛んで行ってしまうそうです。せっかくのニホンミツバチなので、是非とも里にとどまって欲しいところ。

すると西野さん、彼らを一網打尽にして、里にとどまってもらう方法があると言います。一体どうするのかというと、蜂の群れに霧吹きをかけ、飛べなくしてから手掴みで捕まえるのだそう。西野さん、さくさく木に登り、霧吹きで蜂の団子に水をかけ始めました。羽が濡れて蜂たちがおとなしくなったところで、蜂の団子に手を突っ込みました!蜂の塊を手で袋の中へどんどん入れていきます!

ある程度蜂を確保したら、今度は、以前セイヨウミツバチの養蜂で使っていた巣箱を持って来て…巣箱の入り口に袋を突っ込み、強引に引越し!反対側から箱を少しだけ開けてみると、ミツバチたち巣箱に入ってくれたみたい。蜂たちが定着してくれれば引越し成功となります。すると、働きバチがお尻を上げている姿が!

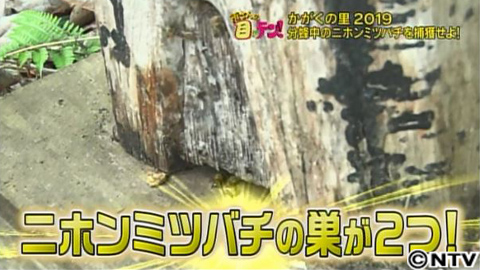

ミツバチは、お尻を上げて集合フェロモンを出し、仲間に新しい巣の場所を知らせているのだそう。つまり、巣箱の中に女王蜂がいて、巣箱も気に入ったという証拠です。西野さんのおかげで、かがくの里のニホンミツバチの巣が2つになりました!

巣の中を観察!そのお味は?

ミツバチが里にやってきて2ヶ月。巣の中はどうなっているのか?専門家に見てもらうことに。やってきたのは、以前もお世話になった蜂の専門家、小野先生。まずは、ゴーラの方を見てもらうと…なんと、ゴーラにはすでに7枚の巣板が!

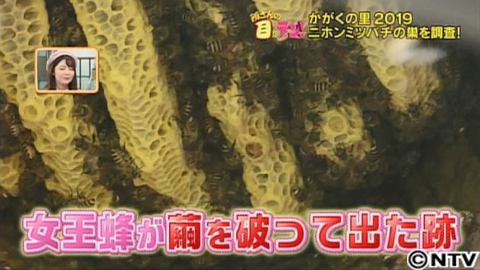

巣は順調に大きくなっているようです。さらに、小野先生が見せてくれたのが、女王蜂を育てるために作られる、王椀(おうわん)という穴。この王椀をいくつか作り、その中で女王蜂が卵を産んで、いい蜂が残っていくのだそう。そして、王台(おうだい)と言われる穴は選ばれた新女王蜂が育った穴。茶色くなっているのは繭が破けた跡で、女王蜂がもう出た証拠なんです。

この巣がちゃんと機能していることがわかりました。小野先生は、研究用に1枚巣板を採取。取ってもすぐに巣板は修復されるそうです。さらに、蜜の入った巣板を阿部さんに食べさせてくれました。味はというと…花粉が入っていて、花の香りもする、ハチミツとはまた違った甘さ、だそう。この巣板を持ち帰り、花粉の形態を調べることで、ニホンミツバチがどんな花の花粉を運んでいるかなどが分かるのだそうです。

続いて、5月に分蜂した方の巣の様子も見てみます。蜂を驚かせないようにそーっと見てみると…こちらにも蜜や蛹があり、順調に育っていることが分かりました!

そして、二つの巣を観察した小野先生がある衝撃の事実を語ってくれました。蜂の分蜂が行われるのは春で、1匹の女王蜂から群れが分蜂する程の大きさになるには、およそ1年かかると言われています。4月下旬にニホンミツバチを里で見つけ、分蜂を見つけたのは5月上旬。このわずかな期間に、ゴーラのミツバチが分蜂するというのは考えられないんです。

ということは、ニホンミツバチは去年にうちにゴーラにミツバチが入ってた可能性が高いのです!先生が言うには、スズメバチなどに巣を追い出されたミツバチの群れが、去年秋頃に偶然ここにやってきて、巣作りを開始したのだそうです。阿部さん、あんなに里にいたのに、半年もニホンミツバチに気付いていませんでした…。何はともあれうまくいってる養蜂プロジェクト。初夏くらいには、この2つの巣から貴重なニホンミツバチのハチミツが採れるはずです!