| 第1585回 2021.07.25 |

粘菌 の科学 | 植物 自然・電波・鉱物・エネルギー |

さまざまな生き物の不思議に迫った企画「桝太一の生き物バンザイ!」。これまである時はアサリを、またある時はタヌキなどを調査してきました。

今回選んだテーマは粘菌。

粘る菌と書く粘菌。森の宝石と児童書でも取り上げられ、実は今、静かなブームを呼んでいるんです!なじみの薄い生き物ですが、実は我々の身近なところに!?

自宅で飼育することもできる粘菌!飼育・実験すると粘菌の驚きの能力も明らかに!

今回の目がテンは、「桝太一の生き物バンザイ!」。

不思議がいっぱい!粘菌を科学します!

身近な粘菌とその生態について

粘菌を調査する為向かったのは雨上がりの井の頭公園。今回協力していただくのは、筑波大学の出川洋介准教授。中学生のころから粘菌を愛し、観察を続けてきた微生物の専門家です。

そもそも粘菌ってどんなもので、どこにいるのでしょうか?すると先生、粘菌がすぐ近くにいるというんです。

見つけたのは柵の上。最初にめぐり逢えたのは、無数の突起が特徴の粘菌、ツノホコリ。よく見てみると、ふわふわとげとげしています。

普通にいると、見逃してしまうような小さな粘菌。観察には10倍ルーペや、スマートフォンやタブレットに付ける、専用のマクロレンズがオススメです。

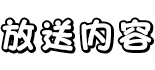

まだまだ粘菌はいるということで、一、二歩歩くと、さくらんぼのような形のアミホコリが。くりっとした丸い球体が特徴の粘菌です。

ちなみに粘菌、菌と名前がついていますが、毒があるものではないので、触っても問題ありません。

この柵では他にも、粘菌を発見し、一本の柵に合計5種類の粘菌を見つけることができました!

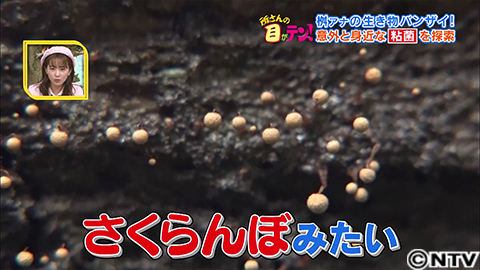

湿った場所で育つという粘菌。雨がやんで一晩たった翌日が、特に多く発見できる粘菌チャンス。朽ちた木や切り株、日陰の落ち葉だまりも、粘菌探索スポットです。

落ち葉の多い場所で、見つけたのはジクホコリ。乾燥が進むと、きれいな色に輝く、人気の粘菌なんです。

今度は、10cm以上の巨大な粘菌。よく見ると編み目状のアメーバのような見た目です。

粘菌の驚くべき特徴の一つ。それは、体が1つの細胞で構成されている単細胞生物であるということ。基本的に、人間はもちろん、動物や植物は、目に見えないような小さなたくさんの細胞が集まってできている多細胞生物です。

一方で粘菌は、一つの細胞だけで生きている生物。通常は目に見えないようなサイズの細胞が、時にはなん10cmにも巨大化。それでも一つの細胞のままなんです。

この大きな粘菌、実はさきほど見たジクホコリ。先ほどのものとは、全く姿が異なります。同じジクホコリなのに、なぜこんなに形状が違うのでしょうか。それは粘菌が成長過程で、全く異なる形に変化する生物だからなんです。

粘菌はおおまかに、変形体、子実体、胞子、粘菌アメーバというサイクルで変化していきます。

大きな粘菌は変形体と呼ばれる状態。普段粘菌は、ねばねばとしたアメーバ状の変形体の形で生活しています。この姿で這いまわり、ご飯を食べながら、身体を巨大化させていくんです。その後、十分に育つと繁殖をするために子実体と呼ばれる、小さなキノコのような形に変身し、胞子を飛ばす状態となります。

最初に見つけたツノホコリモも、ジクホコリも子実体の状態だったんです。

子実体は種によって、個性的な様々な形があり、この、子実体から飛ばされた胞子が湿った場所にたどり着くと発芽。ミクロサイズの粘菌アメーバが生まれます。

その後、オスメスのような性別が違う粘菌アメーバ同士が合体し、これが細胞分裂をせずにどんどん大きくなって変形体へと成長します。粘菌はこのようなサイクルを繰り返すことで、子孫を増やしているんです。

先生によると、アメーバの時は動物的、キノコの時は植物的で、動物でも植物でもない不思議な生き物だといいます。

身近にある不思議なミクロ世界探求のきっかけづくりとして、粘菌探しはいかがでしょうか?

粘菌を飼育・動き回る仕組み

粘菌の生態を観察してみたい!今回専門家の指導の下、飼いやすいモジホコリの変形体の飼育に挑戦!一人自由研究ということで臨時研究室に持ち込みお世話をします!

飼育に必要なのは、蓋つきの容器に、寒天と、エサとなるオートミール。

粘菌は湿った場所を好むため、まずは容器の底に寒天を敷き詰めます。今回は水に対して1%の粉寒天を、溶かし使用します。

溶かした寒天を厚さ1cmになるよう、容器に流しいれます。寒天が冷えて固まれば、湿った粘菌小屋の完成。

専門家に分けていただいた変形体の粘菌。これを、底の寒天と一緒に切り出し、新しいお家へお引越しさせます。ちなみに、粘菌は切っても、その部分はちゃんと生きていますのでご安心を。

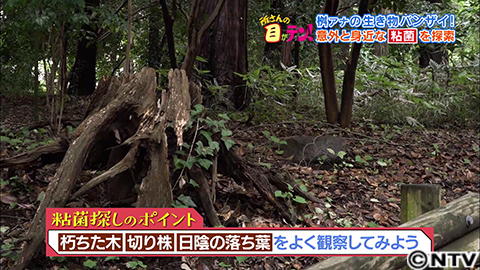

引っ越しが完了した粘菌。つぎにエサのオートミールを与えます。これを、光があまり当たらない箱の中で、成長を観察していきます。

1時間後様子を見てみると、エサのオートミールに群がりながら、シャーレ一杯にどんどん広がっていきます。

そして、飼育開始から3日目。様子を見に来ると、縦横無尽、シャーレ中に増えています。もっと大きな容器に移し替えてみると、エサを探して広がり、見つけたオートミールに群がっていきます。

粘菌の先端部分をよく見ると、うごめいているのがわかります。

一体どうやって動いているのか?謎を解明するため会いに行ったのは、今回粘菌を譲っていただき、飼育の指導もしていただいた法政大学の伊藤賢太郎専任講師。粘菌の動きを数式で表現するという、「数理モデル」の研究をしている先生です。

粘菌が動く仕組み、それは、原理的には人間の筋肉と同じだといいます。人間の筋肉にもあるような、アクチン・ミオシンという筋肉の元のようなものが粘菌の中に入っているんだそう。 それが縮んだり、ゆるんだりすることで、細胞の中身の原形質が移動します。粘菌は、その原形質の移動によって身体全体が動いているんです。

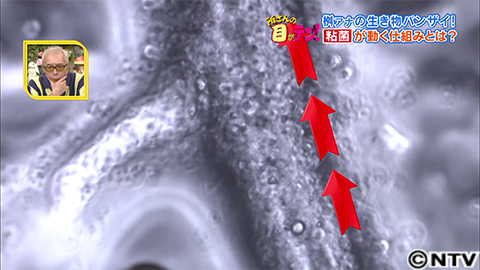

その様子が実際に観察できるということで、今回飼育したモジホコリの変形体の管になっている部分を下から光を立てて顕微鏡で確認します。

すると、粘菌の管の中を流れている原形質が往復流動として表れているのがわかります。この、往復流動を繰り返すことで、進んでいくんです。また、この中で動いている原形質は、生き物の中では最速のスピードで動いているといいます。

粘菌はたった一つの大きな細胞の中で、中身の原形質を往復で動かしながら、身体全体を移動させていました!!

粘菌の迷路実験

粘菌は単細胞なのに、”いわゆる知性”のようなものがあるらしいということが実験で発見されました。

今回は北海道大学中垣教授が行った、「粘菌は迷路の最短経路を解くことが出来る」という実験を再現します。引きつづき、桝太一研究室で実験です!

まずは粘菌の迷路を作ります。考えた迷路を黒いクリアファイルに、切り出します。切り出した部分が迷路の壁となります。

今回実験用に考えた5cm×5cmサイズの迷路。通路は5mm下の幅になるように設定します。そして、右上・左下がスタートゴールとなる構造です。

スタートとゴールを結ぶ経路はいくつかありますが、最短経路はひとつだけ。一方で、遠回りや行き止まりもあります。

今回もベースは寒天を使用し、寒天の上に迷路を乗せます。迷路の黒い壁の部分というのは乾燥しているので、粘菌は基本的にはその上にはいきません。

迷路実験の手順は次の通りです。

まず迷路全体に粘菌をいきわたらせます。ちなみに、実験に使うのは粘菌の先端部分を切り出したもの。これを、迷路内にちりばめます。

実は、粘菌の特徴に、「粘菌同士が出会うと、つながって一つになる」というものがあります。そのため、迷路にばらばらに置かれた粘菌は、時間がたつとお互いにくっつき、迷路全体を覆う、1つの大きな粘菌になるんです。

そして、スタート時点とゴール時点に、エサであるオートミールを置きます。

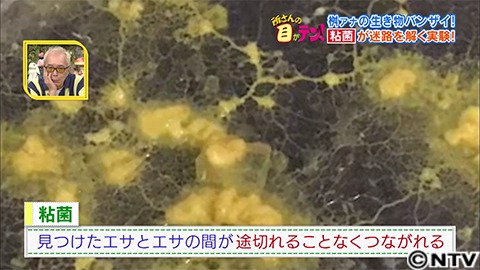

そもそも粘菌は、見つけたエサに群がります。さらに、他のエサを探しに広がっていきます。その時、エサとエサの間で粘菌が途切れることなくつながったままになるんです。

エサとエサのつながりが最短ルートであれば、粘菌の活動はとても効率的だという証拠になります。

果たして結果は?

なんと、最短ルートがキレイに見えます!タイムラプスの映像を見てみると、エサを伝って迷路の外へ他のエサを探しに行く部分はあるものの、最短ルートは粘菌が残ったまま。行き止まりや、遠回りのルートからは、粘菌が撤退している様子がうかがえます。ちなみに、中垣先生の実験では複雑な迷路も解いています!

このように脳や、司令官もないのに全体として統制のとれた行動ができることを自律分散といいます。

自然界では、アリの行列や、さかなの大群などもこれに当てはまります。

粘菌は、単細胞にもかかわらず、単純な構造の中で情報を処理し、理にかなった行動をとるというところに驚かされました!