| 第1650回 2022.11.13 |

新幹線車両 の科学 | 物・その他 |

今回は、今なお進化し続ける新幹線の最新研究に迫ります。

新幹線が高速走行するために必要なこととは?

脈々と進化し続けてきた車両の形。その理由とは?

世界最高峰の新幹線の開発を行う研究機関では、私たちが快適に乗車できるための実験が行われていた?

今回の目がテン!は鉄道技術の結晶、新幹線車両の科学です!

新幹線の鼻はなぜあんな形に?

1964年、東海道新幹線が開業。当時の新幹線は、夢の超特急と呼ばれ、時速200kmを超える鉄道は、世界の人々を驚かせました。新幹線の形状はどのように変化していったのか?流体力学を研究している成蹊大学の小川隆申教授に聞いてみると、初代の新幹線の形状はもともと丸みを帯びた流線形をしていましたが、そこからより速く走るために徐々に先頭部が尖っていったといいます。

初代新幹線は、先端の形状から団子っぱなという愛称で親しまれました。団子っぱなに対し、次世代の100系は、空気抵抗を少なくするため、シャークノーズと呼ばれるするどいサメの様な形のデザインに。300系は、運転台まわりがより滑らかな形状となり、速度は時速270kmまで向上したんです。

しかし新幹線の速度が向上するにつれ、新たに解決しなければならない問題が出てきました。それがトンネル微気圧波です。

列車がトンネルに高速で突入した際に、トンネル出口側で生じる圧力波のことをトンネル微気圧波と言います。微気圧波は騒音となって、沿線の住環境を損なう場合もあります。トンネル内の高い空気圧が外部に一気に解放されるという原理は、空気鉄砲とほぼ同じ。

このトンネル微気圧波を抑えるために、実験やコンピューターのシミュレーションで研究を行った結果、先端を従来と違いずんぐりさせることで、空気をよりうまくかき分けられることが分かったのです。

小川先生の理論から導かれたのは、先端と後端の断面変化を大きくし間を平坦にする形状。空気をうまくかきわけ圧力のピークを分散させることでトンネル微気圧波を2〜3割低減できることが分かっています。

高速で走る新幹線車両は、周りの環境に配慮してこのようなユニークな形になったんです。

日本最速の試験車両をリポート!

藤田アナウンサーが訪れたのは、東京都田端にある東京新幹線車両センター。案内してくれるのは、JR東日本・仁熊永生さんです。

こちらは、秋田、山形、上越、北陸、東北新幹線等、東日本のさまざまな新幹線車両が集まる場所。全部で5種類もの営業車両が出入りしています。

早速見せていただいた車両は、東北新幹線を走るE5系。

営業車両では日本最高の時速320kmで運行します。東北新幹線では、『はやぶさ』という名称で親しまれる人気車両です。

そう、この車両の特徴はなんと言っても、先端までの長さが15メートルもあるロングノーズ。営業している車両としては、現在日本で最も長いんです。他の車両と比べるとその差は歴然。車両の速度に応じて違いがあります。

ロングノーズにした一番の利点というのは、トンネルに進入した際に発生するトンネル微気圧波を抑えるため。その他にも、車体間の間に空気の入らないような構造になっていたり、床下の台車部分も全面をカバーで覆われており、走行時においても騒音を抑える形となっているんです。

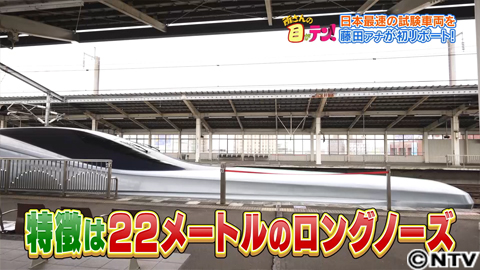

そして後日、藤田アナウンサーは、宮城県は古川駅に。現れたのは、次世代新幹線の実現に向けて開発した最新試験車両、956形式通称アルファエックス。

これまでの試験では一時的に時速400kmを出したことも。高速で走る試験車両です。

アルファエックスの先頭車両の形状は前後で2種類あります。

まずは1号車を覗いてみると、従来の新幹線とは違って内側にえぐれています。客室を確保するため、鼻の長さを16メートルと定めつつ、トンネル微気圧波も最大限抑えることを目指した今までにない形となっています。

今度は新青森よりの10号車側に。10号車はトンネル微気圧波を抑えるために環境性能を極限まで追求した22メートルものロングノーズを持つ形状なんです。

乗り心地を追求したN700S

東海道・山陽新幹線のために開発された最新車両のN700S。この車両を開発した小牧研施設を訪ねました。ここでは、巨大な試験装置を使った最新技術開発が行われていると言います。装置の説明をしてくれるのはJR東海の技術開発部唐澤達史さん。

早速案内された先にあったのは、高さがおよそ6メートルもある巨大な実験装置。日本に1台しかない車両運動総合シミュレーター。新幹線の乗り心地を研究する設備です。

このシミュレーターの中に入れるということなので、さっそく向かいます。扉を開けると、コンセントや車内テロップなども忠実に再現されています。

本当に、乗り心地を再現できるものなのか?いざシミュレーション開始です。

シミュレーターがゆっくりと動き出しました。窓には奥行きが表現されるCGの映像が映り、走行速度まで忠実に再現されるんです。

振動を再現しているのは、客室を模した装置の真下にある、高周波振動台。さらに、車両の傾きや揺れを再現することができる6本の油圧アクチュエーターが支えます。これらの組み合わせによって走行時の様々な動きを再現しているのです。

さらに、レールの上を平行移動する直線モーション装置の動きが加わることで、カーブを曲がるときに感じる力を忠実に再現できるんです。

東海道新幹線は一番初めにつくられた新幹線。現在走っているものと比べ、当初走行速度が低いものを想定しつくられたので速度が向上するにつれ新幹線にとって、きついカーブとなってしまったんです。

急カーブが多い東海道新幹線では、遠心力の影響を抑え、速度を落とさずに曲がる技術が大切になります。そこで考えられたのが、車体を傾けるという方法。空気バネと呼ばれる風船のようなものが膨らみ、車体の片方を持ち上げます。車体を傾けることで、車内の人が横方向に感じる力を小さくすることができます。

実際に、車体傾斜がどれだけ効くのか、カーブ区間を体験してみます。

まずは、車体傾斜なしの場合。意地悪して水を置いてみました。すると、飲み物も落ちてしまい、かなり右の方に持っていかれました。さらに立ち上がってみると、両足開いて立たないと苦しいです。

続いて、車体傾斜ありでカーブを同じように体験してみます。同じ曲線同じ速度です。すると、水はまったく動きません。立ってみても、わずかな遠心力しか感じません。車体傾斜あり、車体傾斜なし、その傾斜の差は、最大1度。

そして、この車体傾斜システムは、自動で車体の傾きを制御しているというのです。新幹線が今どこを走っているのか、この先どんな曲線が待っているのかを検知し、速度に応じて何度傾ければ良いのかを即座に計算することができるのです。

さらに、東海道新幹線のN700Sには快適さを追求した新しいシステムが備わっていると言うんです。

テーブルにお茶をおいてトンネルに入った時の、水面の揺れを観察し、横揺れを見てみます。古いシステムとN700Sに搭載されている新しいシステムを比較すると、振動の違いが見て取れます。

これは、フルアクティブ制振制御装置というシステム。フルアクティブ制振制御装置とは、車両の揺れを感知してその揺れと反対方向の力を発生させ振動を打ち消す装置のこと。特に揺れの大きいトンネル区間では、これによって揺れを半減させることができるんです。

N700Sでは1、5、8、9、10、12、16号車にフルアクティブ制振制御装置がついているので体験してみては?