| 第1670回 2023.04.09 |

かがくの里 の科学 | 場所・建物 地上の動物 水中の動物 |

今年9年目を迎えている長期実験企画かがくの里!さらに人と生き物、どちらも暮らしやすい場所にするために、バグボーイズが作る昆虫専用のホテルとは?そして!守山先生と学生さんが卒論で取り組むのは、カエルと人間のよりよい関係について?!

今回の目がテンは、かがくの里、里の生き物に新展開スペシャルです!

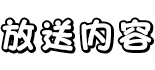

里のシュレーゲルアオガエルで卒業論文!?

1年前の去年4月。守山先生は、かがくの里であるプロジェクトを始めようとしていました。それは、シュレーゲルアオガエルについて。シュレーゲルアオガエルは、春先に水田など見かける緑色の鮮やかなカエル。シュレーゲルの由来は、このカエルを研究した海外の動物学者の名前。一見、外来種のような名前ですが、れっきとした日本固有種です。

そもそも守山先生には、フクロウの専門家として里に来て頂きましたが、専門は農村生態工学という、農村にすむ生物を「フィールドワーク」を通して観察・調査して、農業という営みと生き物の共存、共生を研究するもの。守山先生によると、カエルは田んぼの食物連鎖で中間の位置にあり生態系のバランスの要なんだそう。

カエルが減ると、餌となっていた昆虫が増えすぎ、カエルを食べる鳥や小動物が減るなど影響が出るというんです。

実はシュレーゲルアオガエルは、栃木や千葉、兵庫では準絶滅危惧種、東京では絶滅危惧ⅠA類に指定され、地域によっては激減しています。その理由の一つは、かつて土だった田んぼの周りの畔が、コンクリートにとって代わられ、生息できなくなったこと。と考えられていますが、まだまだわからないことも多いそう。そこで、守山先生はその詳しい調査をかがくの里で行いたいと考えたんです。

その日の夜8時。カエルの生態調査がスタート。シュレーゲルアオガエルは普段、田んぼ近くの林の中で暮らしているのですが、3月から5月の産卵期になると、田んぼに降りてきて水田の畔や湿地の地面に泡状の卵を産みます。活発に活動するのは夜。シュレーゲルアオガエルをできるだけ多く捕獲します!すると、合計85匹を捕獲!

この後、ピットタグというものをカエルにつけていきます。ピットタグとは個体認識のためのマイクロチップをガラスコーティングしたもの。

カエルに麻酔をかけ、カエルの大きさに合わせたピットタグを体内に埋め込んでおけば、専用の読み取り機で、その個体が判別できます。ピットタグを、捕まえたカエル全てに挿入。カエルの体に大きな影響はないそうで、麻酔が切れたところで田んぼに戻しました。

シュレーゲルアオガエルの寿命は5年から7年。冬は土に潜り、冬眠をします。今回は、越冬中のカエルが、田んぼの周りのどこで越冬しているか?一年かけて調査します。シュレーゲルアオガエルの越冬場所の正確な位置がわかれば、カエルの冬眠場所を避けて森の開拓をすることが出来たり、越冬を終え田んぼに産卵にやってくる時期がわかれば、事前に田んぼの水張りをしたりすることも可能になります。田んぼで暮らすカエルの生態を明らかにすることで、人とカエルが共存する環境づくりができるそうです。

それから8カ月、カエルたちが冬眠に入った去年12月。シュレーゲルアオガエルが冬眠しているのは、おそらく田んぼの近くの山の中のどこか。1円玉よりも小さなピットタグを装着したカエルを見つけるため、根気強く探していきます。

捜索開始から2時間、まったく反応なし。その時!水たまりでピットタグの反応あり!しかしカエルの姿はありませんでした。カエルが動いたり飛び跳ねたりした拍子に、体内のピットタグが抜け落ちる「脱落」が起きたようです。

その後も捜索を続け、諦めかけていたその時、守山先生の機械にまたしても反応が!場所は、田んぼから20mほど離れた林の中。そこには去年4月にピットタグをつけた冬眠中のカエルの姿が!

なんとか1匹見つかったことで、かがくの里で、守山先生初となる、新たな試みを行うそう。それが、守山研究室の4年生の卒論のテーマとして里のカエルを題材にすること!今後、かがくの里での調査をもとに論文を書き、学会発表まで行うことが目標!この調査でどんな生態が明らかになり、どんな論文が書かれるのか?期待が膨らみます!

昆虫のためのインセクトホテルづくり!

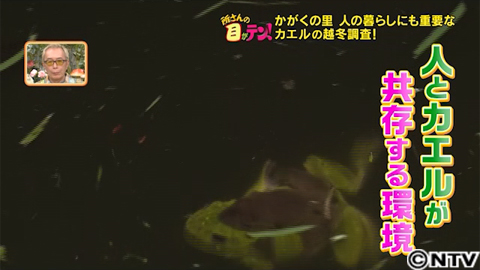

今年2月。西野さんとバグボーイズが作るのはインセクトホテル。インセクトホテルは、ヨーロッパ発祥のもの。インセクトは昆虫という意味。枯葉や枝など自然のものを組み合わせ、虫たちが厳しい気候をしのぎ、身を隠せる住みかとなるそうです。

実は、インセクトホテル、作物の実りに好影響を与えるというんです。バグボーイズによると、畑でこれまでにない作物を育てると、その作物の葉を食べる害となる虫が新たに現れるといいます。

実は去年、トウモロコシでは、一部が昆虫に食べられてしまいました。そこで、考えたのがインセクトホテル。作物を育てると現れてしまう害となる虫。インセクトホテルは、そんな害虫を食べる益虫を呼び寄せる効果があるそうなんです。

具体的には、どんな虫が来るんでしょうか?平井さんによるとカリバチ。カリバチは人間を襲うことはなく、作物に害をなすガの天敵。ガの幼虫を捕まえ、卵を産み付け、自分たちの子供のえさにします。そこで、インセクトホテルにはカリバチなどが好む竹を使うなど、作物を食べる虫の天敵を多く呼び込むことが大事です。

農業の専門家、高橋先生によると、現在、かがくの里では、少量多品目生産。その葉や実を食べる虫も様々。特に、かがくの里は基本的には農薬を使わないというのがコンセプト。そこで、インセクトホテルに色々な昆虫が住み、害虫と呼ばれる虫を捕獲する益虫を集めていけば病害虫防除というところで貢献できる可能性があるといいます。作物にもメリットがあり、昆虫の多様性を高めるのに役立つインセクトホテル。

早速作業開始!設置するのは、畑の直ぐそば。まずは穴を掘り、支柱を立て、枠組みを取り付けていきます。昆虫によって、日陰や日向、風通しなど好みが違うため、一つのホテルに、さまざまな環境を用意する必要があるとのこと。

まずは一つの枠に、間伐したケヤキを並べます。ケヤキは様々な昆虫が寄ってくるそうで、例えば、カミキリムシなどが産卵場所として利用します。色んな昆虫が集まってくれるように、部屋ごとに素材を変える方がよいそう。竹を好む昆虫も多いため、里の入り口近くの竹林から、調達します。

竹に集まるのはカリバチ、生態の撮影にも役立てたいと竹にある仕掛けを施しました。竹を半分に割り、透明のアクリル板を固定。うまくすれば、カリバチが捕食した幼虫を竹に運び込む様子を観察、撮影できるかもしれません。

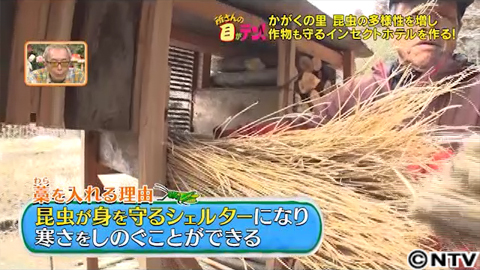

さあ、ホテルは完成に近づいてきました。アブラムシなどを捕食する、テントウムシが越冬するのに最適な空間を作るため板に穴を空けて、鳥の巣箱のようなおしゃれな部屋を作りました。さらに家で使わなくなった廃材も再利用。大胆にチェーンソーでカットしていき、インセクトホテルの中央に固定。そこには藁を敷き詰めました。藁は昆虫が身を守るシェルターであり、寒さをしのぐ場所にもなります。

現在、かがくの里では隈研吾さん設計の家づくりに向け、建材となる間伐を行っているのですが、間伐した木の一部や枝を敷き詰め、大小さまざまな間伐材をインセクトホテルに設置。最後に昆虫がホテルの木にスムーズに入り込めるよう、ドリルでランダムに穴を空けるとインセクトホテル完成です!

昆虫の専門家、斉藤先生にお聞きしました。昔の里山の農家などでは、外に薪や藁が積まれているのが日常。昆虫と人間が共存する環境が整っていました。そんな昔ながらの風景が失われた今、このようなインセクトホテルはその代わりになると言います。

このインセクトホテルに今後様々な昆虫が訪れ、里の作物が今年ものびのびと育ってくれることに期待です!