|

銅鍋とは・・・・ 日本で初めて銅が使われたのは紀元前300年頃(弥生時代)と言われている。少なくとも江戸時代頃から「あかなべ」として和菓子などの調理に銅鍋が使われていた。 電気をよく通すため、熱伝導率が高く、調理器具に向いている。 |

|

銅の廃材集め 村の資材置き場で、材料となる銅を探す。そこで、いらなくなった銅線を見つけた。さらに、職人の小手森さんにいらなくなった銅製の雨どいも頂き、全部で4.5kgの銅が集まった。 |

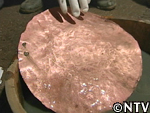

| 叩き延ばし 出来上がった直径20cmの銅板を大ハンマーで直径35cmぐらいまでのばす。 鍬や鉈を作った時と同じ要領で、小手森さん指導のもと銅板を叩く。 |

|

| 焼き鈍し(やきなまし) 銅板は何度も叩くと硬くなり、そこからは何回叩いても伸びない。そこで、柔らかさを取り戻すために、炉の中にもう一度銅板を入れる。これを「やきなまし」と言う。 銅は鉄などと違い、冷めても叩いていなければ柔らかさが保たれるのが特徴で、その性質を利用したのが、この銅鍋づくり。 |

|

| ヒビ割れ補修 大ハンマーで叩く作業と焼きなましの作業を、2週間ほど続けていると、銅板の端に割れ目が見つかった。原因は、不純物が入り弱くなっていたとのことで、金属用のはさみで切ることにした。割れが本体に残らないように、少し大きめに切る。さらに叩き続けて、30分すると、直径は目標を上回る36cmとなり、薄さも1.33ミリと加工に必要な薄さに達した。 |

|

| 酸洗い 加工できる薄さになったら、ここで一度焼きなましを行い、銅板を柔らかくする。ここからは、直接手でもって作業を進めるため、水で冷やす。 水で冷やすと銅と酸が結びついた酸化皮膜ができる。 それを落とさないと今後の作業に支障がでるとのことで、本来ならこれを硫酸で落とすのだが村にはないので、小手森さんの案で「梅干しの汁」の酸で酸化皮膜を落とし、仕上げに灰で銅板を磨いた。 |

|

|

円を描く コンパスで銅板に、同心円を描き、目印になる1本線をひく。 これが叩く目印となる。 |

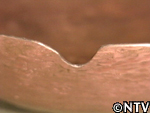

| 陶絞り作業(1回目) いよいよ板をカーブに沿ってまげていく、絞りという作業。ここでは、木臼という道具を使って、叩いていく。 一回叩き終えると、銅板はビールの王冠のような形になった。 次は真ん中の線に沿って、重ならないように、シワを1つ1つ潰すように叩いていく。 叩いて、硬くなった銅板を再び炉に入れ、焼きなましをする。 |

|

| 均し(ならし)作業 さらに、均しハンマーで表面に光沢を出す。5000回〜10000回は叩く。 |

|

| 仕上げ作業 最後は、鉄やすりと紙やすりを使ってフチを削り、銅鍋完成。 |

|

| 食卓 完成した銅鍋に油を入れ、ふきのとうの天ぷらを食べた。銅鍋は、熱を通しやすいので、食材を入れてもすぐに油の温度が戻り、おいしく揚がるということもあり、「ふきのとうの天ぷら」も格別な味だった。 |

|