| 第1449回 2018.11.04 |

昭和の生活 の科学 | 物・その他 |

様々な時代の生活を実際に体験し、そこに隠された驚きの科学を発見する「目がテン!歴史研究会」。第8弾となる今回、歴史プレゼンター都丸紗也華さんがチャレンジするのは…平成の前、昭和。昭和20年代後半は、戦後の混乱が落ち着き、高度成長期が始まる前。家電製品が無く、暮らしに知恵と工夫が必要だったと言います。そんな時代を都丸さんが、若奥様に変身して体験!

今回の目がテンは歴史研究会第8弾!「昭和の生活」を科学します!

エコで工夫を凝らした昭和の生活!

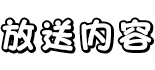

昭和20年代後半の生活を体験するべく、都丸さんがやってきたのは、昭和のくらし博物館。迎えてくれたのは…博物館の副館長、小倉紀子さん。こちらは今から67年前、東京郊外に建てられた、一般的なサラリーマン家庭の家。

両親と娘4人の6人家族が暮らすのに使っていた家具や道具がそのまま残されています。昭和20年代は、今みたいに家電製品があるわけではありませんでした。なんでも手作りで、かまどで火をおこしたり、贅沢ではないけど、美味しいものがあった時代だったと小倉さんは言います。一方で、豊かになって良くなっていくのだろうという気持ちが皆にあったそうです。

では早速、都丸さんに当時の恰好に着替えてもらいました!当時、東京などの都市部では、ブラウスに、ウエストを細く絞ったスカート。さらに、パーマという女性らしいスタイルが若い女性の間で流行っていたそうです。そして今回も、家族が登場。子供たちと都丸さんの旦那様役です。お父さんは、会社に出社するときは、このようなスーツに帽子が一般的なスタイル。子供たちもこの時代、洋服になっていました。戦後長く続いた食料の心配から開放され、オシャレなものを着たいという気持ちが高まった「ファッションの時代」になっていたのです。

家の中に入ってみると、4畳半の畳の「茶の間」がありました。今でいうリビングダイニングです。部屋の真ん中には、昭和になって普及したというちゃぶ台が。ちゃぶ台が普及した理由は、家族の在り方の変化にありました。

以前、使われていた箱膳(はこぜん)の場合、座る場所で、家族に身分の差がつけられていました。しかし、ひとつの食卓をみんなで囲むちゃぶ台は、身分差はなく、家族が平等であることを象徴するものだったのです。

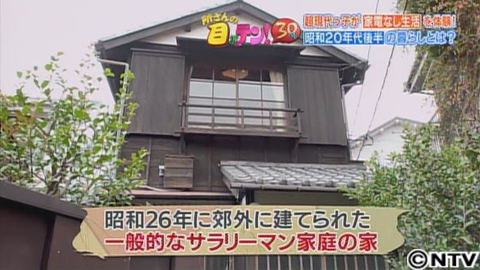

台所に移動すると、そこにあったのは氷の冷蔵庫。現代の電気ではなく、氷で冷やす氷冷蔵庫は、上に氷を入れることで、冷たい空気が下にいき、冷える仕組みです。

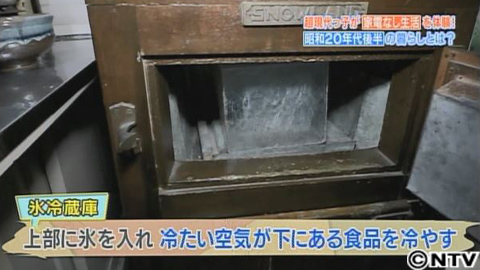

食品を冷やす下の部屋は10度から15度くらいまで冷えたそう。氷は毎朝、契約している近所の氷屋さんが配達してくれるから手間はかからなかったそう。冷蔵庫では、お肉などを竹の皮で包んで冷やしていました。お肉を包んでいる竹の皮も燃やせばゴミが出ません。さらに、穴が開いた鍋も捨てずに修理して使っていました。昔はゴミのない暮らしだったのです。さらに、台所の天井には、風通しが良いため、乾物類を入れるかごが吊るされていました。そして台所の床下にも地下収納があります。1年を通じて温度変化が少なく、冷暗所(れいあんしょ)なので炭や食品の貯蔵庫として重宝されていました。

当時の人々は、様々な工夫を凝らして快適な生活をおくっていたのです。

ちなみに、氷の冷蔵庫では今でも一部のお寿司屋さんで使われています。湿った冷気で寿司ネタが乾燥せず、冷えすぎないので味や風味が落ちにくいのだそうです。

かまどで美味しいご飯を炊くコツとは!?

続いては、都丸さんが家事に挑戦します。今では当たり前にある家電製品ですが、当時は、ほとんど存在しませんでした。洗濯機もないので、汚れ物は洗濯板で手洗い。では、日々の料理はどうしていたのでしょうか?電気釜は、昭和30年代の半ばから出てきたものなので、この時代にはありません。それまではかまどでご飯を炊いていました。

そこで、都丸さんがかまどでご飯炊きに挑戦!すでにおかまには、研いで水をいれた麦入りのお米がセットされています。後はかまどで、いかに炊き上げるかが課題。

まずは、かまどに火をおこすところから。昭和の時代にはすでにマッチが普及していました。これには、都丸さんも楽勝宣言!これまでの歴史研究会で体験した、縄文時代の火起こしに比べると簡単なはずです。燃料となる薪と、炊き付けとなる新聞紙を入れるまでは順調でしたが・・・現代っ子の都丸さん、マッチが怖くて擦れません。トングでマッチを掴んで擦ろうとしています。マッチに火が点けば、一気に燃え上がります。都丸さん、突然、燃え上がった炎に大慌てしますが、どうにか火をつけることができました。しばらくすると、お釜が沸騰し始め、湯気が出てきました。都丸さんがどんどん薪をくべていくと、ある異変が・・・。お餅が焦げたときの匂いがしてきたそうです。怖くなった都丸さん、ここでギブアップ!副館長に来てもらい、火を落として中を見てみることに。すると、かなり焦げています。焦げつかないようにするには、湯気が出た時、火を弱める必要がありました。しかし都丸さんは、湯気が出たあとも、薪をくべ続けたので焦げてしまったのです。おこげがありますが、ご飯は炊き上がっているようなので試しに食べてみると・・・「美味しい!」と都丸さん。火加減で失敗しても、美味しく炊けたのは、お釜とかまどの力です。お米を美味しく炊くのに重要なのが、熱の対流。お釜の丸みを帯びた形とかまどの強い火力で理想的な対流が起こりやすいのです。

お釜とかまどは、ご飯が美味しく炊ける優れものだったのです。

続いての都丸チャレンジは、掃除!掃除は、ほうきと、あるものを組み合わせてやっていたそうですが、あるものとは一体何なのでしょうか?用意したのは、「灰」「茶の出しがら」「わら」「塩」「炭」「米」の6つのアイテム。

都丸さんが選んだのは、殺菌効果があるという理由でお茶。都丸さん、見事大正解!では、お茶の出し殻をどのように使っていたのでしょうか?小倉さんに使い方を教えてもらいます。畳にお茶の出し殻をまくのが正しい使い方。

汚しているように見えますが、これで、ほうきで掃くだけで、ホコリが舞うことなく出し殻に付着し、集めることができるのです。ゴミはそのまま庭へ掃き出します。プラスチックごみはない時代、そのまま外に出しても土に還るのです。

夕食作りは、かつお節削りから!

夕方になり、そろそろ夕食の準備の時間。昭和30年代になるまでは、今のようなスーパーマーケットはなかったので商店街で買い物をしていました。その他にも、「ご用聞き」というサービスがありました。お店の人が各家庭を回って注文を取り、注文したものは、後で届けに来てくれます。

それでは都丸さんが、夕食作りに挑戦!最初に出汁をとることから始めます。今のように、粉末状の出汁パックなどはなかったので、毎回かつおぶしを削って出汁をとっていました。当時、どの家庭にもあったという、かつおぶし削り器を使って都丸さんが挑戦しますが、うまく削れません。かつお節には頭としっぽの部分があり、筋繊維にそって削らないといけません。

かつおぶし削りのコツは頭の方から削ること。尾から削ると粉々になります。教えてもらった方法で削ってみると、都丸さんもきれいに削ることができました。

そしてたっぷり削ったかつおぶしを入れて、出汁をとります。出汁がらを引き上げ、入れる具ははんぺん。今回は、はんぺんのお吸い物を作ります。他にも、すり鉢でごまをすって、ほうれん草のごま和え作り。当時のすりこぎは、硬く削れにくい山椒の木が使われていました。そして、ガスが来ていなかった時代なので、イワシなどの魚を焼くのは七輪を使います。なにもかも初挑戦の割には都丸さん、なかなか上手。メインは、イワシの焼き魚。副菜は、ほうれん草の胡麻和え。夕食に出されることが多かったお吸い物。ごはんは、まだ白米は貴重で、麦が混ざった麦ごはんでした。このようなメニューが当時の一般的な夕食です。ご飯は、朝にしか炊かないことが多く、電子レンジはないので、蒸し器で温め直していたそう。家族で美味しく晩ごはんを食べることが出来ました!

そして、夜もふけて、恒例の眠り方チャレンジ!当時の寝具は、木綿の敷布団に掛け布団。現代とほとんど変わりません。今まで、数々の時代の過酷な眠り方に挑戦し、一度も眠ることができていない都丸さん。今度こそ眠れるのでしょうか?眠りそうな雰囲気も漂い始めてきましたが・・・今回もギブアップ!

どうやら、寝返りを打つ度にそば殻枕がガサガサと鳴り、それが「虫みたい」に聞こえて怖かったようです。そば殻は、通気性、吸湿性、放湿性に優れており、熱がこもりにくく涼しいので、湿気の多い日本にはぴったりなのですが、都丸さんには合わなかったようです。