| 第1645回 2022.10.09 |

草木染め の科学 | 物・その他 |

植物の葉や花、果実や幹などから抽出した、天然の色素を使う染色方法「草木染め」。世界中で活用されてきた草木染めですが、19世紀に「合成染料」が作られるようになってからは、活躍の場を失っていきました。しかし、今、環境にやさしい染色方法として見直されているんです!

そんな草木染めと言えば、そのやさしいイメージから渋~い色を想像しがちですが、実は、草木の生み出す色合いは様々!そして、その染色メカニズムには、先人から受け継いだ科学的なヒミツが!さらに、「ジャパン・ブルー」として愛された藍染めで、オリジナルグッズを製作!

今回の目がテンは、知れば知るほど奥深い!草木染めを科学します!

植物が生み出す多様な色合い

やってきたのは草木染めの工房。迎えてくれたのは、染色家の山崎和樹さん。山崎さんは工房の庭で60種類以上の植物を栽培しており、工房にある染め物の中の半数は、庭の植物から染料を作って染めたものだそう。

草木染めの中で有名なのが、鮮やかなピンク色を放つベニバナで染めたもの。キク科の植物・ベニバナは、花びらに赤と黄色の2種類の色素を持っていて、その色素の割合によっても色合いが変わるんです。

そして他にも、栗きんとんの色付けにも使われるクチナシの実で染めたものや、ウコン、キハダなど黄色だけでも微妙な色の違いが。

さらに、ムラサキという植物の根から染めたものや、2種類の染料を重ねて染めたものなど様々な色合いがあるんです。世界中で染色に利用されてきた植物は3000種以上といわれていますが、植物の数だけ、多様な色彩を表現できるんです。

そして、山崎さんには、草木染めをするうえで大事にしていることが。それが、季節感。季節ごとに最適な時期、自分がいいなと思う色を求めて染めているといいます。

撮影時は夏。この時期によく染めるというのが、藍染め。藍染めといえば、発酵させた染料を使って濃紺に染める方法が一般的ですが、その他に「生葉染め」という染め方があるそう。

アイの生葉染めはとても簡単。葉っぱを水と一緒にミキサーにかけ、布でこします。この時はまだ緑色の液体ですが、この液の中に絹の布を浸し、取り出す、を繰り返すうちに鮮やかな青色に変化するんです。

これを水で丁寧に洗い、風を通して乾燥させると、透き通った夏の青空のような色に染め上がるんです。

しかし、なぜ緑色の葉から青色に変化したのでしょうか?

これには、アイの葉に含まれる、無色の「インディカン」と酵素の働きが関係しています。インディカンは、葉の組織が破壊されると酵素により反応して「インドキシル」という物質に変化します。このときはまだ無色の物質ですが、繊維の中に入り込んだ後に酸素に触れ酸化することによって、2つの「インドキシル」が結合した青色の「インディゴ」に変化。一度酸化したインディゴは、水に溶けないので、布が青く染まるんです!

同じ植物なのに色合いが変わる秘密とは?

やってきたのは東京家政大学。染色加工学がご専門の牟田先生に草木染めの色の秘密についてお伺いします。先生によると、草木染めの染色には、色にも関係する重要な工程があるそう。

それが、“媒染”処理。アルミニウムや鉄などの「媒染剤」を使うと、布にある変化が起こるそう。というわけで、実際にやってみます。

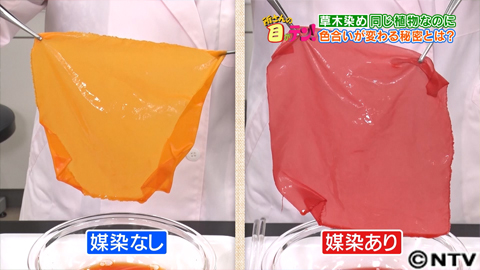

使うのは、スオウというマメ科の植物を煮出した染色液。まずは、媒染していない絹の布を液の中に入れてみます。すると、布は橙色に染まりました。続いては、媒染してから染めてみます。

媒染に使うのは、アルミニウムが含まれたミョウバンの溶液。無色透明です。この液に30分ほど浸した布を、染色液に入れると、色が赤っぽい色に変わったんです。媒染していないものとは明らかに違います。スオウの色素とアルミニウムが結合して赤い色に変化したんです。

媒染を利用した草木染めには様々なものがあり、黒く渋い色合いが人気の織物「大島紬」もそのひとつ。テーチ木という植物で染めたあと、鉄分が含まれる泥田につけることで、色素と鉄分が反応し、深い黒を作り出しているそうです。

そして、この媒染は色の変化だけではなく、色落ちを防ぐ効果もあるんだそう。そもそも、繊維が染まるというのは、繊維分子と色素分子が化学的に結合すること。植物の色素だけで染めると、水に溶けやすい状態なのですが、色素と媒染剤が結びつくと、水に溶けない物質ができるので色落ちしにくくなるんです。

ナスの漬物の調理でミョウバンが使われることがありますが、同じような原理で色落ちを防いでいるんです。伝統的な草木染には、科学的な工夫が詰まっていたんです。

伝統の藍染めでオリジナルグッズづくり

やってきたのは、東京都青梅市にある藍染め工房。伝統的な藍染めの技法にこだわり、昔ながらの織物だけでなく、現代的な洋服などの製作も行っています。迎えてくれたのは、工房長の村田さん。

早速、藍染めの染液を見せてもらうと、、「藍の華」とよばれる藍染め独特の泡のようなものが。そして気になったのが、工房に漂う牧場のようなにおい。実は藍の液は微生物の働きで発酵していて、発酵の匂いがほのかに漂っています。実はこれが、先ほどの生葉染めと違う点。

かめの中に入っているのは、原料の「すくも」と呼ばれるもの。すくもとは、乾燥させたアイの葉に、水を撒きながら混ぜる作業を繰り返し、100日ほどかけて腐葉土のような状態にしたもの。すくもには、青の色素「インディゴ」が含まれていますが、水に溶けないため、このままでは布は染まりません。

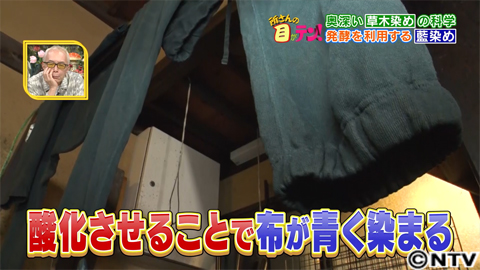

そこで行うのが、菌による発酵を利用した、「藍建て」という、染液を作る工程です。微生物の働きによって、不溶性の「インディゴ」は、水に溶ける物質に変わります。この物質が含まれた染液に布を浸してから空気に触れさせ、もう一度酸化させることで、不溶性のインディゴに戻り、布が青く染まる、ということなんです。

そんな重要な藍建ては、1週間から10日ほどかけて丁寧に行われます。まずは、「灰汁」つまり、木灰の上澄み液をかめに入れておき、すくもを投入。その後石灰を入れます。灰汁と石灰は、微生物が育ちやすいアルカリ性を保つためのもの。

次に小麦の皮であるふすまを炊いたものと、日本酒を入れます。これらは、微生物の栄養源になるそうです。

藍建ての際には、味を確かめたり、匂いを嗅いだり、五感で管理していくんだそう。ちなみに味は少し苦いらしいです。

藍建てについてわかったところで、裕太さんが藍染めに挑戦!今回は特別に、所さん、真知子さん、裕太さんの分で3つの藍染めグッズを作らせていただきました。

まずはTシャツ。やり方は、職人の丹羽さんに教えていただきます。用意したのは木綿のTシャツ。こちらを、群雲という方法で染めてみます。まるで雲が群れているような、ムラのある模様になるんだとか。

藍染めは液が染み込んだところ、なおかつ空気が触れたところが染まるので、その性質を利用してTシャツをシワシワにして固定し、それを藍染めの染液に出し入れして染めます。

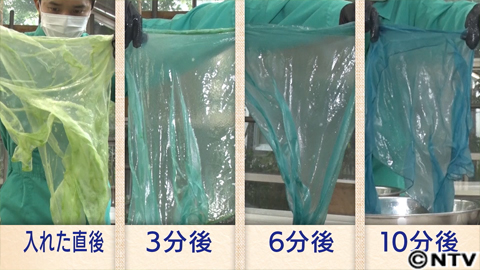

まずはTシャツをシワシワにしていきます。このシワが模様になるので丁寧に。両面できたら、シワを固定するため、網の間にTシャツを挟みます。下準備はこれでOK。そして、Tシャツを染液につけて5分。液から出して5分放置します。持ち上げてみると真っ黒。これが酸化することで徐々に青くなっていくんです。

液に浸す、酸化させる、これを3回繰り返したあと、水で洗い流していきます。網から外すと、ちゃんと柄になっています。

スタジオでは、Tシャツのほかに、薄い青と濃い青のグラデーションで染めたストール、「目がテン!」という文字が入ったのれんが登場。所さんも納得のものが出来ました!