| 第1647回 2022.10.23 |

かがくの里 の科学[収穫祭2] | 場所・建物 地上の動物 食べ物 |

あいにくの雨の中始まった、今年で8回目となる収穫祭!建築家隈研吾さんをお迎えして、前回は秋の恵みを収穫。そして今回は、昔ながらの羽釜でホッカホカ“里の炊きたてご飯!さらに、里で見つけた昆虫発表会!

今回は、第8回かがくの里秋の大収穫祭!とれたて朝ごはん&昆虫スペシャルです。

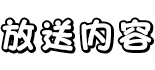

炊き立ての里米と収穫物を調理!

所さんと隈さんが里で収穫した野菜を、調理科学の専門家、露久保先生がおいしく調理中。用意したのは、隈さんも脱穀体験をしたかがくの里の新米と、5年間熟成させた里の味噌を使ったナスとネギのお味噌汁。

さらに、今年初めて植えた、万願寺とうがらし。京野菜の一種でとうがらしの仲間ですが、辛みは強くなく甘みを感じるのが特徴。フライパンで軽く焼いたら、お酒、みりん、醤油、生姜を加えてひと煮立ち。これで、万願寺とうがらしの焼きびたしが出来上がり。

里の恵みいっぱいの朝ごはんが出来ました!

母屋建て替えプロジェクトの構想とは?

里の恵みを堪能したところで、続いては今年、ついに動き始めたかがくの里母屋プロジェクト!収穫祭では、プロジェクトに関係する先生方に集まって頂きました。

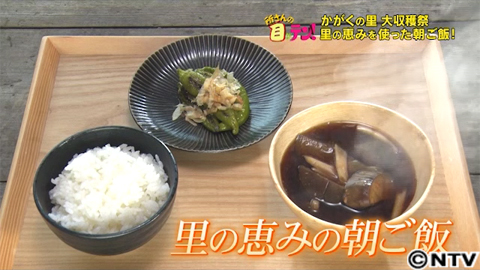

どんな母屋になるのか隈さんに聞くと、新しい母屋に選んだのは、里山の原風景であるススキを使った茅葺屋根。

江尻先生によると、茅は通気性があり、中を空気が入ったり出たりするため、自然に生物に近い建物ができるのではないかとのこと。それはいわば「呼吸をする家」。通気性が良く、断熱性も高いので、季節を通して、比較的室温の変化が少ない家になるそうです。

そして、母屋の材料となる、里の間伐材に関しても、あるアイデアが。

伐った後、乾燥が必要な木材。自然乾燥には1年から2年、かかります。多くの場合、乾燥機に入れ、燃料を燃やし乾燥を早めるのですが、その際に、二酸化炭素が排出されるという問題が。

そこで村田先生は二酸化炭素をできるだけ排出しないよう、太陽熱を使って乾燥を早める方法を検討中です!

今年見つけた里の昆虫を大発表!

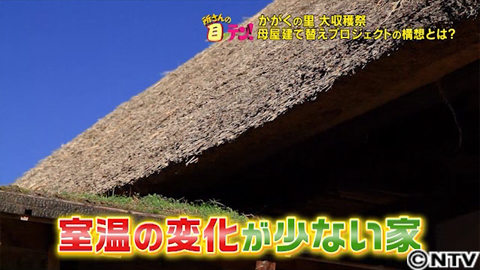

かがくの里の昆虫や生き物をまとめた図鑑が、累計5万部達成!

その立役者が、斉藤先生とそしてTokyoBugBoysのお2人。

ここで、昆虫の生態を、所さん隈さんの二人に知っていただこうということで、斉藤先生&TokyoBugBoysの昆虫発表会!

図鑑の完成後も、何度も里に通って昼夜問わず昆虫を探し、撮影を続けたTokyoBugBoysの2人。「里では初めて」の昆虫の撮影に、たくさん成功したようです!

巨大ボードをオープンすると、今年の4月から6月の間に新しく見つけた211種の昆虫が一枚に。

隈さんが気になったのは、ヤブヤンマやヒメカマキリモドキの透明な羽根のフレームの美しさ。やはり目線が建築家です。

そして、所さんが気になったのは、昆虫の柄。イタドリハムシ、ヒメオビオオキノコ、キノコゴミムシ、よく見るとコウモリのような模様の昆虫がいます。よく似ている3つの昆虫ですが、イタドリハムシは葉っぱを食べ、ヒメオビオオキノコはキノコ、キノコゴミムシは昆虫を食べる肉食と、種類や食性、ライフスタイルも全く違う虫。なのになぜ、同じような模様になったのか?

実は、3種類とも毒を持っていて、鳥などの外敵が一度食べて毒の危険性を知ると、この模様の虫を食べなくなります。同じような見た目で毒があることをアピールして、3種ともに外敵から食べられるリスクを減らしていると考えられています。

そして、今回は写真だけではありません。昆虫の生態をもっと知るため、昆虫を生きたまま大きく拡大して観察できる実体顕微鏡というものを用意したんです!これを使って昆虫の秘密をさらに深掘りします。

まず観察するのは、世にも珍しいコカマキリの緑色型。枯れ葉の多い地表で暮らすコカマキリは、そこに溶け込むような茶色をしています。しかしごくまれに緑の個体があり、去年に引き続き、今年も発見したんです。

早速、コマカキリを観察。すると、目に黒い点があるのがわかります。これは偽瞳孔といい、カマキリを動かすと黒い点も動きます。

実はこれ、カマキリの見える所が動いているのではありません。昆虫は個眼という一つ一つの小さな目がかたまってある複眼。それが丸い状態に筒形になっており、私たちから見てまっすぐ見えたところだけが黒く見えるんです。

人間の場合、瞳孔は見ている方向に向くので、カマキリも黒い点の方を見ているように感じますが、それは間違い。なので偽の瞳孔、偽瞳孔というのです。

続いては体長わずか1cmのハチ、ムツバセイボウ。拡大すると宝石のような美しい色が。

この鮮やかな色は、昆虫自体の色ではなく、光の反射によってこの色に見える構造色というもの。

最後は、オニヤンマの幼虫ヤゴ。日本最大のトンボで、昆虫採集では憧れの存在、オニヤンマ!里ではオニヤンマのメスが水辺に卵を産み落とす姿が見受けられますが、その貴重なヤゴの顎を見てみます。すると、トラバサミのような乱杭歯。さらに、これが伸びるというんです。

平井さんが撮影した、ヤゴが餌を捕らえる瞬間を見てみると、ヤゴはトラバサミのような口をあけてアゴを伸ばして獲物を捉えているのがわかります。

色々な面白い昆虫の映像を見ることが出来ました!