| 第1659回 2023.01.22 |

のり の科学 | 食べ物 |

日本の食卓に欠かせないのが「のり」。ビタミン・ミネラル・食物繊維など、栄養も豊富で「日本のスーパーフード」とも言われています。

のりの本場・有明海で、漁師さんに密着すると、意外と知らない、のりの秘密が明らかに!そして、どうしてのりは美味しいのか?様々な海藻で板のり作りに挑戦してみると、のりの旨さの秘密が分かった!今回の目がテン!は、冬が旬!のりを科学します!

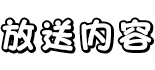

知られざるのり養殖の秘密

磯の香り豊かな「のり」。それは、海で育つ「海藻」から作られています。そこで、去年の12月。やってきたのは、のりの一大産地・有明海。中でも、のり養殖の古い歴史を持つ熊本県。お会いしたのは、熊本県、大浜漁協の組合長、木山さん。

「生ののり」が見られるということで、さっそく、のりの養殖現場へ。網にたくさんののりがついているのがわかります。

そして、のりの収穫専用に作られた「もぐり船」。

このもぐり船が網をどんどん引き揚げていき、船の上部のバリカンのような刃でのりを摘み取っていくんです。長さ18mののり網から採れる量は、なんと板のり200〜300枚分!のりの網を海に入れて、1か月くらい経つと一番のりを摘み始めることができます。

日本の板のりの多くは、今では「スサビのり」という種で作られています。ちなみに、板のりになるスサビのりは「紅藻類」、粉状の青のりになるアオサ類は「緑藻類」といい、違う種類の海藻なんです。

収穫したのりは、板のりに加工されます。まず行うのは洗浄。のりに付着している異物を取り除きます。そして、ミンチ状に細かく刻んだあと、板のり1枚が規定の重さになるように水と調合・濃度を調整します。水と調合されたのりは、四角く成形され、乾燥の工程に入ります。

3時間ほど熱風で乾燥させると、異物検査などが行われ、焼き加工する前の「乾のり」の完成です。

しかし、のり養殖には、ここに至るまでに、我々の知らない大変な苦労があるんです。

そこで、木山さんに案内されたのが、のり養殖を営む米村さんのお宅。見せて頂いたのが、少し汚れたようにも見えるカキの殻。なんと、これがのりの養殖に使われているというんです!

のりの生態について研究している、東京海洋大学の二羽恭介准教授によると、スサビのりは、「糸状体」という糸くずのような第一形態と、私たちが食べている「葉状体」という葉っぱ状の第二形態があり、それぞれが生長すると胞子を出します。自然界では、冬の間「葉状体」が岩などに張り付いて生活しています。春になると葉状体から「果胞子」が放出され、貝殻にくっつきます。

これが「糸状体」となるのですが、なんと、貝殻の中に潜り込んで生長するという変わった生態を持っています。糸状体が育ち、秋になると貝殻に潜り込んだ糸状体から「殻胞子」が放出され、岩などに張り付き、これが葉状体になるのです。養殖では、糸状体をカキの殻に人工的につけ、春から秋まで、水槽の中で育てます。そして秋には、カキ殻を1つずつ袋に入れて網に吊り下げ、海に放ちます。網を海に入れて、カキ殻から出た胞子がのり網についてようやく「葉状体の育成」が始まるのです。

普段何気なく食べているのりには、生産者の皆さんの知られざる努力があったんです。

いろんな海藻で板のり作り

板のりは、かつて「アサクサのり」という種で作られ、今はその多くがスサビのりで作られています。しかし海には、のり以外の海藻もたくさんあります。そこで、色々な海藻で板のり作りにチャレンジします!協力して頂いたのは地元の子どもたちに、板のり作りを教えている千葉県・金田漁協の実形さん。

今回、板のり作りに使うのは、海藻の中の3つのグループ、「緑藻類」「褐藻類」「紅藻類」から1つずつ選びました。

エントリーナンバー1、「ヒトエグサ」!「緑藻類」の一種で、鮮やかな緑色をしています。

ご飯に乗せて食べる「のりの佃煮」に加工されることが多いヒトエグサですが板のりにするとどうなるのか!?

エントリーナンバー2、「モズク」!コンブやワカメなど、馴染み深い「褐藻類」の一種。

粘り気のある海藻は、果たして板状になるのか?

エントリーナンバー3、「マフノリ」!スサビのりと同じ「紅藻類」の一種。

サラダなどに使われる美しい海藻ですが、ツンツンしたこの形状が吉と出るか、凶と出るか!

まずは通常のスサビのりを使って、「のりすき」と呼ばれる昔ながらの板のり作りを見せてもらいます。下準備として、刻んだのりを水と混ぜておきます。そして、のりの液を木枠に流し込み、木枠を外したらのりに重しを乗せ、上からプレスするように水気を切ります。あとは、天日で干し、乾くまで待つだけです。

それでは板のり作りチャレンジ開始です。まず、挑戦するのは、「ヒトエグサ」。水と混ぜた感じは、スサビのりと似ています。木枠に流し込んでみると、まずまずの出来です!続いては、モズク!モズクも、なんとか板のりっぽいものになりました。そして最後はマフノリ。細かく刻み、なんとか形にはなりました。

作り初めから3時間。このパリパリとした音が。これは、のりが乾いてきた合図だそう。しかし、他の海藻は1日では乾かないということで、しばらく置かせてもらうことになりました。

ということで、完成した板のりは、スタジオで披露!

ヒトエグサとモズクは板状になりましたが、マフノリは、海藻の形状が板のりに向いておらず、乾くとバラバラになってしまいました。所さんとゲストの木梨さんがそれぞれ試食してみるも、どれもいまいちという感想でした。

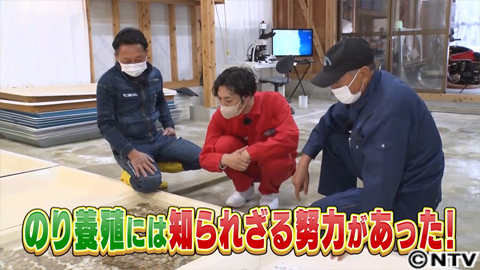

のりの美味しさのワケ

スサビのりで作った板のりはどうして美味しいのか?専門家、二羽先生に話を聞くと、その要因は遊離アミノ酸含量が非常に多いということだといいます。

遊離アミノ酸とは、タンパク質として結合せず、バラバラの状態で存在しているアミノ酸で、様々な種類があり、それぞれに「うま味」や「甘味」などの味があります。

海藻の中には、様々な遊離アミノ酸が含まれていますが、中でもスサビのりには、うま味成分の「グルタミン酸」、甘味を持つ「アラニン」、うま味と酸味を持つ「アスパラギン酸」が他の海藻に比べて多く含まれています。これらの遊離アミノ酸が豊富に含まれていることが、板のりが美味しい理由!

ヒトエグサやモズク、マフノリには、遊離アミノ酸がスサビのりほど多くは含まれていないことや、板状になりにくいことから板のりには向いていないと考えられるんです。

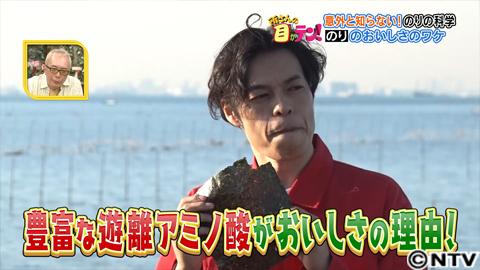

さらに、のりの中でも、美味しさに違いがあるそう。二羽先生によると、黒いのりほど味が良いといいます。光合成色素の量が多いほど、うま味成分の遊離アミノ酸も相関的に高くなっているというんです。スサビのりは、海藻全般が持つ緑色の色素のほか、赤色、青色、橙色の色素を持っており、それらが合わさることで黒っぽい色に見えています。

この、色素を作るときに欠かせないのが、山などから海へ運ばれる「栄養塩」と呼ばれるもの。動植物が分解されてできた「窒素」や「リン」などの物質が、川の水に溶けて、海に届けられるのですが、栄養塩が豊富な場所ではのりの中で多くの色素が作られ、黒々としたのりになります。

実は、この栄養塩を養分に色素が作られる際、同時に「美味しさのもと」となる遊離アミノ酸も作られるんです。つまり、黒いのりほどうま味成分の遊離アミノ酸が多いということ。のりの黒さは、自然が生み出す美味しさの証だったんです!